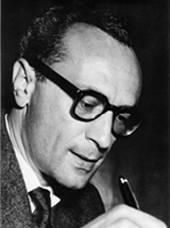

Roman Haubenstock-Ramati

Cantando

Kurz-Instrumentierung: Fl, Schl, Hf, Cel, Klav, Vc

Dauer: 20'

Instrumentierungsdetails:

Flöte (+Afl(G))

Harfe

Celesta (+Cemb)

Klavier

Schlagzeug: Vibraphon, Marimbaphon, Röhrenglocken, 3 Gongs (klein, mittel, groß), 3 Hängebecken (klein, mittel, groß), Hi-hat, 4 Almglocken (Cow bells), Glas-chimes, Metal-chimes, Wood-chimes

Violoncello

Das Stück ist

im Prinzip ein Mobile innerhalb eines vorgegebenen Rahmens mit beweglichen

Elementen, oder besser: es wird zum Mobile, denn der Beginn, quasi eine

Exposition, ist als Stabile disponiert. Daraus lösen sich allmählich kurze

Phrasen und Strukturen, die sich mehr und mehr der Form des Mobiles nähern.

Schließlich werden diese Strukturen in einer Art Coda vollends zum Mobile.

Dieses Mobile ist als variable Form mit einem Vorgang vergleichbar, nach dem

man mit einem bestimmten eingegrenzten Repertoire von Worten eine immer wieder

neue Geschichte erzählen kann. Pro Aufführung wird sich das ausführende

Ensemble gewiss jeweils einer bevorzugten Geschichte zuwenden.

In diesem

Mobile werden Geräusche und Klangmixturen einzelner Instrumente miteinander

verknüpft. Daraus ergibt sich ein vibrierendes Klangkontinuum, hier nicht als

Klangband zu verstehen, sondern als gleichsam permanenter Klangcharakter. Die

Rhythmik verschiebt sich ständig, bleibt also mehrdeutig. Das Stück wirkt wie

ein poetisch[-]lyrisches Klangfarbenspiel. Die darin eingenisteten

Mikrostrukturen erleben zwar zahlreiche Wiederholungen, verändern aber trotzdem

in einem fort das harmonische respektive das vertikale Bild der Musik.

Insgesamt ist der Zeitablauf genau disponiert, vor allem sind dies die

Zeitproportionen innerhalb der Einzelelemente, aus denen das Stück sich

aufbaut. Es ist, einem zarten, fragilen Gewebe vergleichbar, in der Nähe jener

Klangwelt angesiedelt, wie sie Haubenstock-Ramati

in seinen Nocturnes kultiviert hat. Cantando

wurde 1984 im ORF-Funkhaus Wien vom „Ensemble 20. Jahrhundert“ unter Peter

Burwik uraufgeführt.

Lothar Knessl