Kurt Weill

Der Zar lässt sich photographieren

Kurz-Instrumentierung: 2 2 2 2 - 3 2 2 0 - Pk, Schl, Klav, Str, Tonband für „Tango Angèle“

Dauer: 60'

Libretto von: Georg Kaiser

Übersetzer: Michel Ancey, Lionel Salter

Chor: TB

Rollen:

Der Zar

Bariton / Angèle

Sopran / Der Gehilfe

Tenor / Der Boy

Alt / Die falsche Angèle

Sopran / Der falsche Gehilfe

Tenor / Der falsche Boy

Alt / Der Anführer

Tenor / Der Begleiter des Zaren

Baß / Zwei Kriminalbeamte

Sprechrollen

Instrumentierungsdetails:

1. Flöte (+Picc)

2. Flöte (+Picc)

1. Oboe

2. Oboe (+Eh)

1. Klarinette in B

2. Klarinette in B

1. Fagott

2. Fagott (+Kfg)

1. Horn in F

2. Horn in F

3. Horn in F

1. Trompete in C

2. Trompete in C

1. Posaune

2. Posaune

Pauken

Schlagzeug

Klavier

Violine I

Violine II

Viola

Violoncello

Kontrabass

Tonband für „Tango Angèle“

Weill - Der Zar lässt sich photographieren

Musterseiten

Hörbeispiel

Werkeinführung

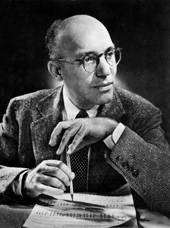

Kurt Weills Einakter Der Zar lässt sich photographieren war nach der Dreigroschenoper lange die erfolgreichste Oper des Komponisten und wurde in über 25 Inszenierungen nachgespielt. Sie ist Weills erste komische und seine letzte „durchkomponierte“ Oper. Weill hatte geplant, eine abendfüllende Ergänzung mit buffoneskem Charakter zu seinem Protagonisten zu komponieren, ein „gegensätzliches Werk anderen Genres, doch an Spannung und Wirksamkeit diesem nicht nachstehend.“, wie er schrieb. Das Deutsche Kammermusikfest Baden-Baden hatte Weill einen neuen Auftrag erteilt, woraufhin er sich an Georg Kaiser, mit dem er bereits beim Protagonisten zusammengearbeitet hatte, für ein Libretto wandte. Weill erinnerte sich: „Während eines Sommeraufenthaltes im Hause Georg Kaiser erinnerte ich Kaiser an eine Idee von einem Fotografenkasten mit eingebautem >Maschinengewehr<, die er einmal scherzhaft geäußert hatte. […] In wenigen Tagen entwarfen wir gemeinsam das Szenarium.“ Da der Zar letztendlich den Rahmen des Baden-Badener Festivals sprengte, schrieb Weill hierfür stattdessen das Mahagonny Songspiel.

Wie Ernst Krenek in Jonny spielt auf nutzte Weill im Zar die neuen technischen Errungenschaften seiner Zeit: Ein Fotoatelier mit Inventar, ein Telefon, eine Türklingel und ein Grammophon, auf dem der eigens hierfür vorproduzierte Tango Angèle abgespielt wird. Weill bindet popularmusikalische Elemente in seine Komposition mit ein, etwa den Foxtrott. Ein Herrenchor kommentiert das parodistische Geschehen.

In Angèles Pariser Fotostudio klingelt das Telefon: Der Zwar will sich von ihr fotografieren lassen, am besten sofort. Als es kurz darauf an der Tür klingelt, steht da jedoch nicht der Zar, sondern eine Gruppe Verschwörer, die den Herrscher bei dieser Gelegenheit umbringen will. Sie überwältigen Angèle und verstecken eine Pistole in ihrem Fotoapparat. Als der Zar ins Studio kommt entspinnt sich ein Wechselspiel zwischen ihm und der falschen Angèle, von deren Schönheit er betört ist, bis seine Leibwächter eintreten und ihn vor einem Anschlag auf ihn warnen. Die Verschwörer, fast enttarnt, türmen schließlich, die echte Angèle wird befreit und endlich kann sich der Zar fotografieren lassen.