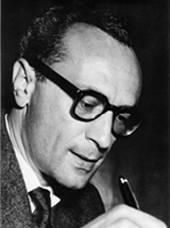

Roman Haubenstock-Ramati

Petite musique de nuit

Kurz-Instrumentierung: Fl, Kl - Schl(5), Hf, Cel, Klav, Git - Str: 8 Vl, 2 Va, 2 Vc, 1 Kb

Dauer: 11'

Instrumentierungsdetails:

Fl., Klar. - Schl. (Xylorimba, Glsp., Vibr., Glocken, Maracas, 4 Holztrommeln, 4 Bongos, 3 Congas, Claves, 4 Becken, 2 Tamtams, 3 Gongs): 5 Spieler - Hf., Cel., Klav., Git. - Str.: 8 Vl., 2 Vle., 2 Vcl., 1 Kb.

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Roman Haubenstock-Ramati

Haubenstock-Ramati: Petite musique de nuit für OrchesterInstrumentierung: für Orchester

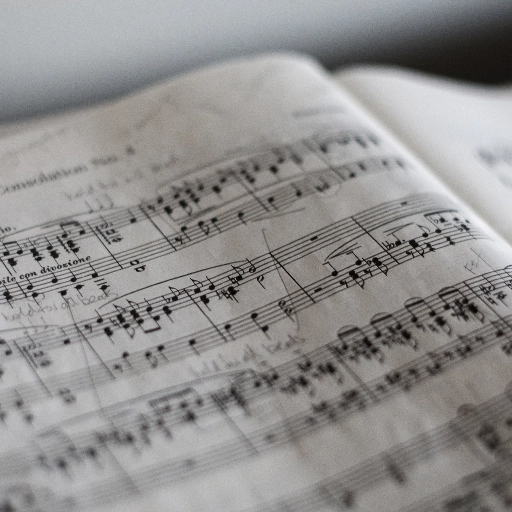

Ausgabeart: Studienpartitur

Petite musique de nuit stellt eine Erweiterung des zum 31. Mai 1958 geschriebenen Ständchen sur le nom de Heinrich Strobel dar. In der jetzigen Form ist das Werk dreiteilig:

1 Constellation I

2a Collage pour une Sérénade

2b Constellation II

3 Petite Musique de Nuit

Der dritte Teil ist notengetreu des „Ständchen“. „Collage pour une Serenade“ enthält alle Elemente des „Ständchen“ noch Art einer Collage, d. h., dass das Original in kleine Bestandteile zerlegt ist, die in anderen Kombinationen als später beim "Ständchen" erscheinen. Dieses Collageprinzip, das der Komponist als „Mobile“ bezeichnet, charakterisiert auch das Verhältnis zwischen Constellation I und Constellation II. Da „Ständchen“ und „Constellation“ vom Material her schon die Idee des „Mobile“ verwirklichen, erweist sich das Collageprinzip als eine Art Projektion des Variablen vom Material auf die Form. Denn dieses „interne“ Mobile wird auf die Großform projiziert dergestalt, dass die Sätze untereinender austauschbar sind und ihre Reihenfolge der Interpretation überlassen bleibt.

Die Einzelsätze sind in Zeitabschnitte verschiedener Länge unterteilt. Innerhalb dieser Zeitabschnitte laufen die unterschiedlichsten metrischen Abläufe (fixierte pulsierende Metrik, accelerando, ritardando und sonstige Agogik) gleichzeitig nebeneinander: Diese Gleichzeitigkeit darzustellen ist der herkömmlichen Notenschrift unmöglich. Bei Petite musique de nuit hat der Komponist ein Notierungsverfahren angewendet, das euch die differenziertesten Vorgänge im zeitlichen Ablauf visuell zu fixieren vermag. Die Dauer eines Tones wird durch den räumlichen Abstand zum nächsten dargestellt. Der Komponist nennt diese Notationsweise „proportionelle Metren". Hierbei ändert sich die Funktion des Dirigenten vollkommen: er „schlägt“ nicht „den Takt“ sondern gibt Zeichen für den Ablauf der einzelnen Gruppen nach den in der Partitur angegebenen zeitlichen Proportionen wie nach seinem subjektiven Empfinden der Zeit und des musikalischen Geschehens.

Das Orchester ist in elf Instrumentalgruppen gegliedert. Petite musique de nuit entstand 1959.

Roman Haubenstock-Ramati