Edvard Grieg

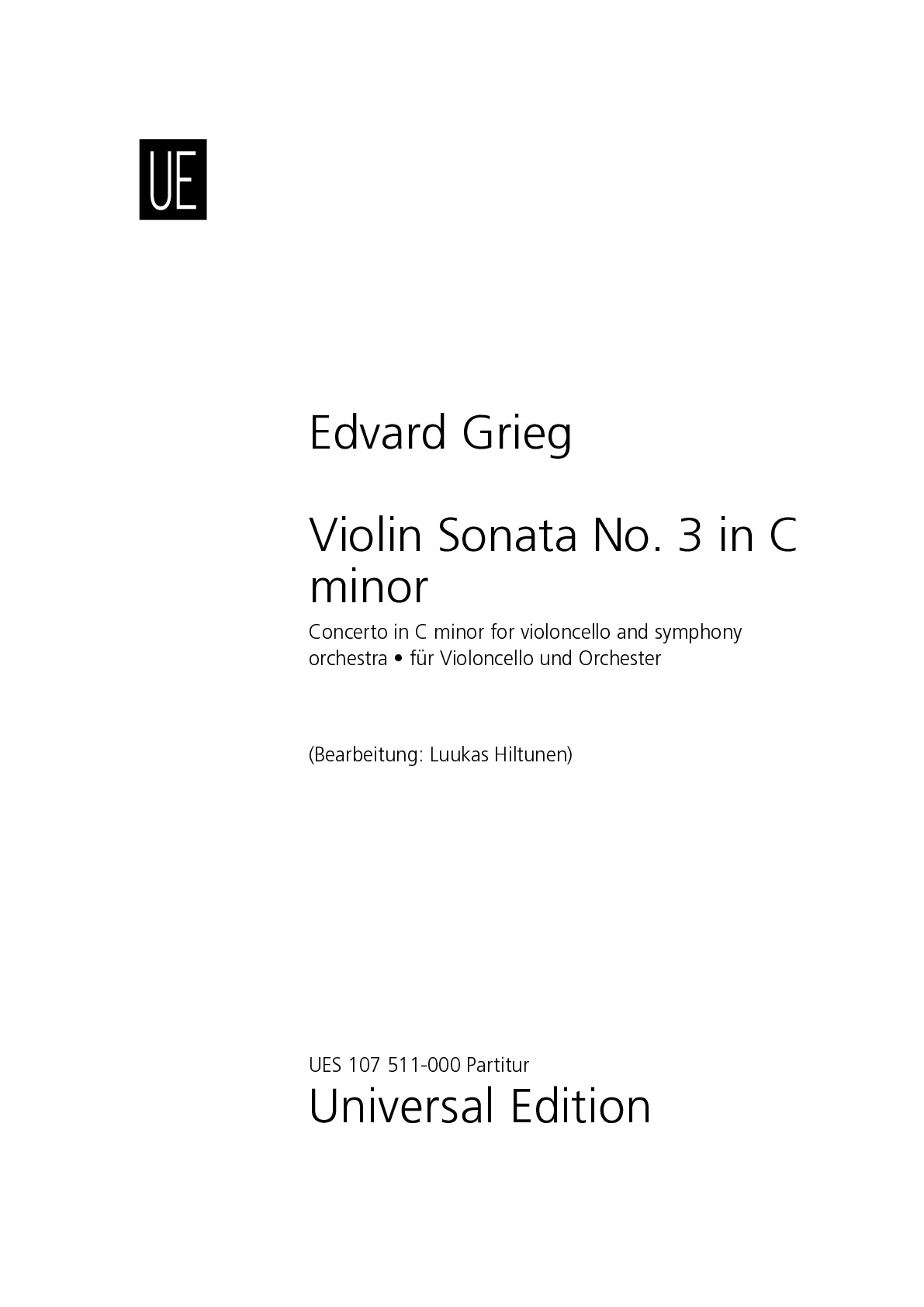

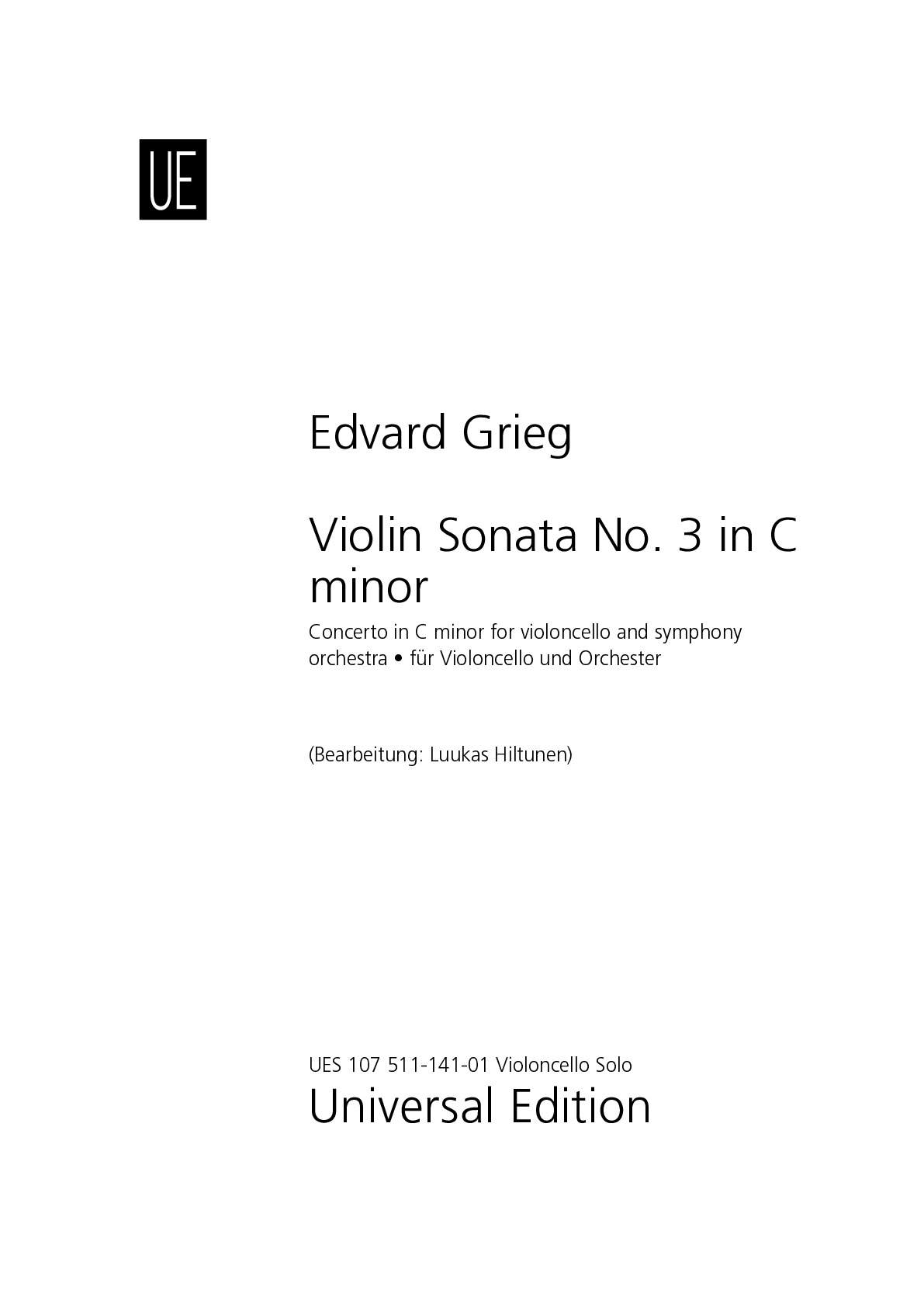

Violin Sonata No. 3 in C minor

Kurz-Instrumentierung: 2 2 2 2 - 4 3 3 0, timp, perc, str

Dauer: 25'

Bearbeitet von: Luukas Hiltunen

Solisten:

violoncello

Instrumentierungsdetails:

1.Flöte

2.Flöte

1.Oboe

2.Oboe

1.Klarinette

2.Klarinette

1.Fagott

2.Fagott

1.Horn in F

2.Horn in F

3.Horn in F

4.Horn in F

1.Trompete in F

2.Trompete in F

3.Trompete in F

1.Posaune

2.Posaune

3.Posaune

Pauken

Triangel

Violine I (18 Spieler)

Violine II (16 Spieler)

Viola (12 Spieler)

Violoncello (10 Spieler)

Kontrabass (8 Spieler)

Violin Sonata No. 3 in C minor

Gedruckt/Digital

Übersetzung, Abdrucke und mehr

Edvard Grieg

Violin Sonata No. 3 in C minorAusgabeart: Dirigierpartitur

Edvard Grieg

Violoncello (Violin Sonata No. 3 in C minor)Ausgabeart: Solostimme(n)

Musterseiten

Hörbeispiel

Werkeinführung

Die vorliegende Veröffentlichung von Herrn Hiltunens 2018 entstandener Bearbeitung von Edvard Griegs Violinsonate Nr. 3 in c-Moll, op. 45 für Violoncello und Symphonieorchester als Konzert in c-Moll für Violoncello und Symphonieorchester soll den 180. Geburtstag von Edvard Grieg, dem norwegischen Nationalkomponisten, feiern.

Herr Hiltunen beschreibt das Projekt wie folgt:

"Das einzige von Edvard Grieg (1843–1907) vollendete Konzert ist das Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll (Op. 16), das der 24-jährige Komponist im Sommer 1868 schrieb. Das Konzert, das am 3. April 1869 in Kopenhagen von Edmund Neupert uraufgeführt wurde, ist eines seiner bekanntesten Werke und gehört zu den beliebtesten der Gattung. Das stark von der Volksmusik seiner Heimat beeinflusste Klavierkonzert in a-Moll ist ein interessantes Beispiel für die Entwicklung der eigenen musikalischen Sprache des Komponisten und bietet eine faszinierende Kombination aus beidem.

Im Herbst 1886 begann Grieg mit der Skizzierung des Werks, das sich als seine Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 in c-Moll, op. 45, sein letztes Werk dieser Gattung, herausstellen sollte. Die erste Aufführung fand im folgenden Jahr in Leipzig statt. Grieg selbst saß am Klavier, der Solopart wurde von dem bekannten Geiger Adolph Brodsky gespielt. Schon bald etablierte sich die Sonate im Standardrepertoire und ist bis heute die beliebteste der drei Sonaten geblieben. Den Mittelsatz, Allegretto espressivo, hatte Grieg bereits sechs Monate zuvor für Cello und Klavier arrangiert. Der Satz war zunächst eine eigenständige Komposition, geschrieben als Geburtstagsgeschenk für den Bruder des Komponisten, John Grieg, der ein begeisterter Amateur-Cellist war, bevor er für die Aufnahme in die Violinsonate überarbeitet wurde. Wie bei den äußeren Sätzen diente auch hier das autographe Manuskript, das in der öffentlichen Bibliothek von Bergen (norwegisch: Bergen Offentlige Bibliotek) aufbewahrt wird, als Quelle für die Bearbeitung.

Auf der Ebene der Orchestrierung bildeten sich die einzelnen Schichten der musikalischen Palette fast automatisch. So lag es beispielsweise im bereits erwähnten zweiten Allegretto espressivo-Satz zu Beginn nahe, die Begleitstimmen mit Streichern und das lyrische Thema mit der Flöte zu besetzen, ähnlich wie bei der Eröffnung von Morning Mood aus der Peer Gynt Suite Nr. 1. Auch im gesamten Werk war es das Ziel, den Orchestrierungsprinzipien des Komponisten so treu wie möglich zu bleiben. Als Referenzwerke dienten neben dem bereits erwähnten Klavierkonzert in a-Moll und den Peer-Gynt-Suiten Nr. 1 und 2 das Streichquartett Nr. 1 in g-Moll (op. 27), die Sigurd-Jorsalfar-Suite (op. 56) und eine frühe Symphonie in c-Moll (EG 119, vom Komponisten zurückgezogen). Darüber hinaus fertigte Grieg selbst Transkriptionen seiner Klavierstücke für Sinfonieorchester an: Vier Symphonische Tänze (Op. 64) und Lyrische Suite (Op. 54, Orchestrierung von vier Lyrischen Stücken). Der böhmische Geiger, Bratschist, Lehrer und Komponist Hans Sitt (1850–1922) erstellte die bekannteste Orchestrierung der Norwegischen Tänze (op. 35, ein Werk von 1881, ursprünglich für Klavierduo). Griegs eigene Bearbeitung für Streichorchester seiner Holberg-Suite (op. 40), die ursprünglich für Klavier geschrieben war, diente neben allen oben genannten Werken als Quelle für die endgültige klangliche Präsenz.

Der Solocellopart stammt im gesamten zweiten Satz von Grieg. Ungewöhnlich ist seine Vorgabe bezüglich der Stimmung: die tiefste Saite soll eine Stufe tiefer gestimmt werden (von C nach B). Die Orchestrierung wurde so umgesetzt, dass der Solist alle wichtigen Themen und Passagen mühelos spielen kann, nicht nur im jeweiligen Satz, sondern auch im gesamten Werk.

Die übrigen Sätze waren in Bezug auf den Solocellopart wesentlich anspruchsvoller. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Grieg Pläne hatte, diese für Cello zu arrangieren, da der zweite Satz nur als Geschenk (und zudem höchstwahrscheinlich als Überraschungsgeschenk) gedacht war. Da Grieg den Satz jedoch auf so idiomatische Weise bearbeitet hatte, war die Idee, die gesamte Sonate für Cello zu arrangieren, eine mitreißende Idee. Offensichtlich war es notwendig, fast alle Passagen eine Oktave tiefer zu setzen, um eine spielbare Technik zu erhalten. Außerdem war es zwingend erforderlich, die natürliche Klangfülle des Cellos zu berücksichtigen. Glücklicherweise hatte ich während des Prozesses eine erfahrene Cellistin an meiner Seite, die mir unschätzbare Informationen über die technischen Möglichkeiten lieferte und mich an den entscheidenden Stellen anleitete, wie ich eine kohärente und idiomatische Adaption für die übrigen Sätze vorbereiten konnte: Mein herzlicher Dank gilt der Cellistin Auroora Perttunen für ihre Hilfe!

Es ist zu hoffen, dass die Bearbeitung fünf Jahre nach ihrer Fertigstellung im Rahmen der UE-Veröffentlichung neben dem Klavierkonzert in a-Moll des Komponisten in das etablierte Repertoire aufgenommen wird, damit es ein alternatives konzertantes Werk gibt, das getreu dem kulturellen Erbe des norwegischen Meisters und seiner unvergleichlichen Bedeutung für die Geschichte der westlichen klassischen Musik erstellt wurde".